第7回 大学生よ、大学を軽蔑せよ?――東大の漱石が描いた早稲田スピリット

連載再開にあたって

連載が途切れていた。再開にあたって、仕切り直しとして前回の続編は後回しにして、漱石が創造したもっとも魅力的な人物のうちの一人、『三四郎』に登場する佐々木与次郎について取り上げたい。この人を抜きにして、私の受講ノートを探す旅は続けられなかったと思うからだ。

ある夏の銭湯で

「親不孝なやつだよな。朝起きたら、お母さんだけ残してどっかに消えちまったんだって」

受講ノートを探す旅の途中、ひどく暑い夏。私はとある労働者街の一角の簡易宿泊所に泊まり込み、昼間は文学館でひたすら受講ノートの解読を進め、夜に宿に帰ったらその解読箇所を再検討し、研究を進めるという生活を送った。ある夜、銭湯で汗を流していると、居合わせた中高年男性のあいだから、忽然と姿を消した同僚についての話し声が聞こえてきた。

蒸発したその男と自分と、どちらが親不孝なのかとふと考えた。小学校・中学校で登校拒否を行い、大学進学直後にも三年間実家に引きこもった。これらの引きこもり期間中、私はとにかく眠りまくり、そしてテレビゲームに没頭した。大好きだったロールプレイングゲームのように、自分は特別な存在になれる気がしていた。手をつけたものはみな中途半端なまま放り出し、人間関係も長続きしなかった。軽蔑していた「普通の職業」に就くという目標をようやく自分に課したとき、両親が大学の学籍を残しておいてくれたことを知った。

復学後、シェイクスピア映画を扱う少人数の授業で、饒舌な自分をみつけた。「人の目を見ていないから」と飲食店アルバイトの面接に落ち続けた自分が、その先生の前では熱弁を振るい、他の学生との議論を楽しいとおもった。本を読むことが苦でなくなり、いつのまにかそれが生活の中心となって、大学院への進学を決めた。やはりここでも、自分には何か特別なことができるかもしれない、という感覚が頭をもたげた。しかし修士課程で2年間、博士課程で3年間をほとんど成果らしい成果のないまま過ごし、指導教員からも認められず、焦りが募っていた。結局これもまた、形を変えたモラトリアムなのではないかと、湯につかりながら考えたのを覚えている。

なぜ私たちはノートを写すのか?

100年前の大学生の受講ノートを読み続けたところで、その講義内容は本にまとめて出版されているのだから、新たな発見などないかもしれない。全てが徒労に終わる可能性のほうが高い。そもそもこの大学生たちを信用してよいのか。どれだけ真剣に漱石の授業に向き合い、忠実に記録に残そうと努力したのだろう。

いたずら書きのないノートからは一見従順にノートを取る学生の姿が想像されるが、現代の大学でもみられるように欠席した授業のノートの貸し借りは明治時代にも存在していた。また連載でも触れたように、漱石の講義はボイコットとともに幕を開けたのだから、学生たちの反骨心はノートに現れていてもよさそうなものだった(実際にはとんでもない反骨心の例をみつけることになるが、このときの私はそれを知らない)。

自分の受けてきた教育を思い出してみる。小学校では教員が黒板に書いたとおりのことをノートに「写す」ことを強制され、「ノート提出」によってその書写の完成度を検査され、評価に晒された。美しい文字で正確に写し、そのうえペンを色分けしたり欄外に辞書を引いたことを書いたりなどの創意工夫をする者が高く評価され、範例として回覧された。中学校に入っても事態はあまり変わらなかった。ある社会科の教員は自分のノートを見ながら黙って黒板に文字を書いていく。それを生徒も黙って写す。50分ほとんどが書写行為だけで終わる。そのノートを提出しなければならず、テストはすべてノートにあることの暗記で済む。こんなふうに写すという手段が目的化しているのだから、他人のノートを丸写しすることも横行した。だが、この社会科教員が堂々とのぞき込んでいたノートには、あらかじめ黒板に書くことが記してあったはずだ。つまり私たち生徒はノートをノートに写していたのである。「最初からそのノートをコピーして配ればいいだけで、書写行為にあてる時間は無駄なのではないか」と幼い頃の私はいらだっていた。そもそも学修すべきことは教科書に書いてあるのだから、教科書に補足解説を書き込むほうがいいはずだ[1]。今思うと、あれのどこが教育なのだろう。なぜ私たちはノートを写すのか。

ここで受講ノートの現物の解読以外にも、大学ノートというメディアや大学教育の制度を調査する必要がでてきた。幸い、大学ノートの歷史には詳しい先行研究がある(佐藤秀夫1988)。言われたとおりのことをまるごと書写する行為が学校教育のプロセスと見なされてきた歴史は長い。近代日本においては漢文素読を核とした教育が西洋近代にならった教育へと転換する過程で、文房具が筆からペンへ、白紙の帳面から罫線の入った大学ノートへと移り変わる。しかし、教育において「写す」という行為は温存された。日本が大学制度について手本にしたドイツにおいて「講義」という言葉がフォアレーズング、人前で読むことという意味であることに象徴されるとおり、あらかじめ作り上げられた論文あるいは演説原稿を読み上げることが講義であることを、疑う発想がそもそもなかったのかもしれない。

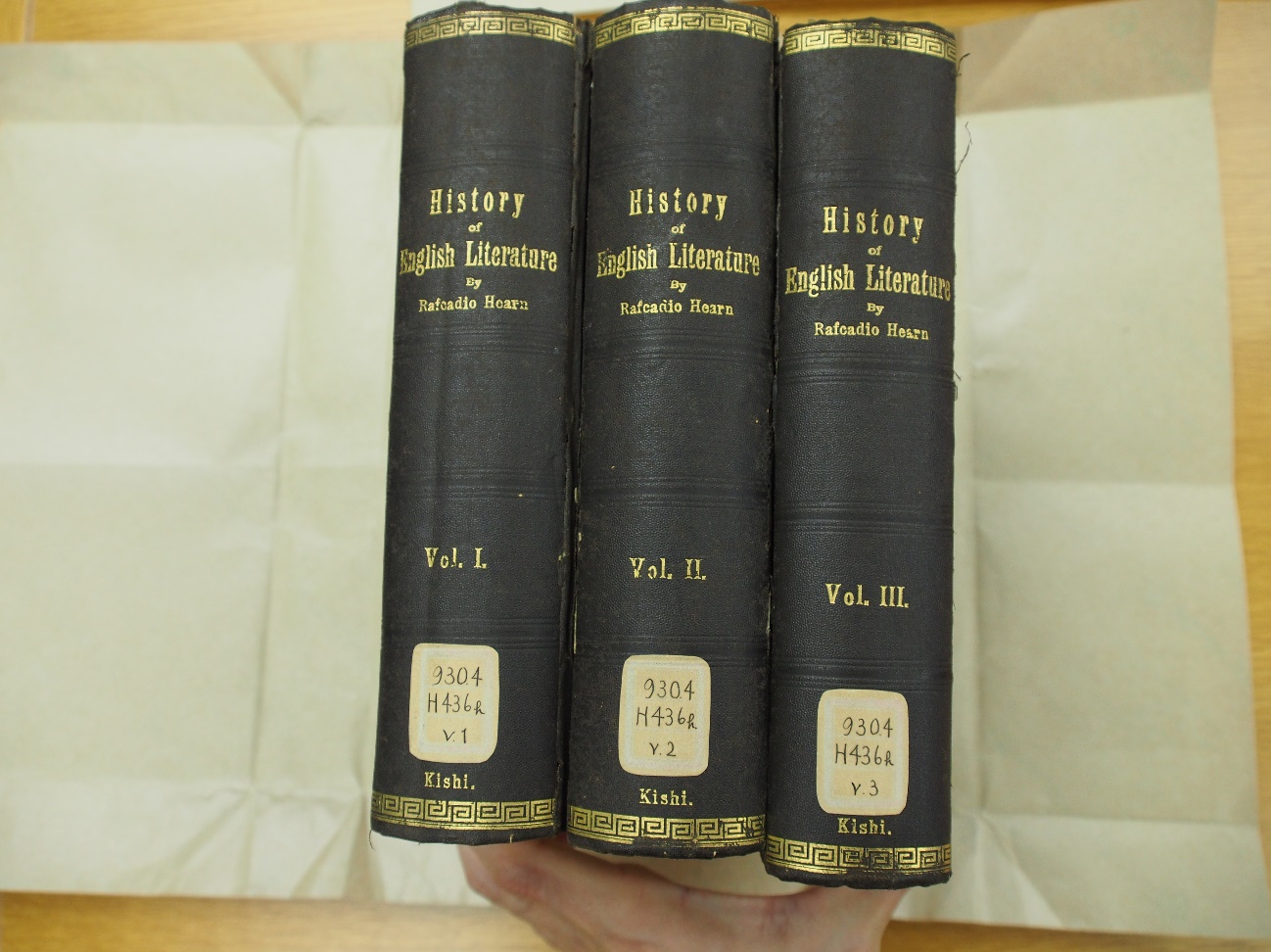

教員の声を書き取れば、学生の手元には未公刊の学術書が一冊できあがる。事実、今日まで保存された受講ノートのなかには、ノートを製本所などに持ち込んでハードカバーに綴じ込み、背に金文字でタイトルを入れるという、書物の形で遺されたものが少なくない(図1)。最新の学問を伝えてくれるという意味で、書き写す行為にも一定の意義があったのだろう。ましてやお雇い外国人が外国語で講義をするならば、貴重なネイティヴ・スピーカーによる自然な文章・発音としての価値さえあっただろう(たとえばラフカディオ・ハーンが英語詩を朗読することに、現代とは比較にならないほどの価値があったはずだ)。おそらくこうしたことと識字率向上のための教育などが絡まりあって、日本の学校教育全体に「ノート文化」とでも呼ぶべきものが根強く残り続けたのではないか。そして「ただ写すだけ」のノートへの隠れた反抗心が裏返って、東大生のノート術、有名商社マンのノート術、プロスポーツ選手のノート術……クリエイティヴな手書きのノートによる自己管理術が社会的成功の裏側にあったという物語に私たちは感情をくすぐられてしまうのかもしれない。

図1 岸重次による小泉八雲講義の受講ノート(金沢大学附属図書館岸文庫所蔵)

これまで学生としての私は言われたとおりにノートを取ることを軽蔑し、教員のいうことに対して批判的な見解をノートに書いていた。文字は自分で読めればよく、勝手な略字や繰り返し記号などを用いて殴り書きした。ノートを忘れたら連絡プリントの裏を使い、ノートに挟んだ。テストは赤点を回避しさえすればよく、教員よりも自分のほうが鋭いことを考えているのだと思い上がっていた。

先の見えない研究生活のなかで学生達のノートに向かい合っているあいだ、明治時代にだって自分みたいな学生がいそうなものだと思ったとき、自分が与次郎に特別な愛着を持っていることに気づいた。

佐々木与次郎とはどういう男か

『三四郎』は福岡県京都郡真崎村(この村は実在しないが、漱石の門弟小宮豊隆の出身地がモデル)出身で熊本の高校(漱石も教鞭をとった第五高等学校)を卒業して上京し東京帝国大学文科に入学した小川三四郎を主人公に、一人の女性をめぐる男達の姿が物語の主筋となって、学問や恋愛、芸術などが色とりどりにちりばめられた小説である。そのなかでもやや異彩を放つのが佐々木与次郎という同級生だ。大学に入学したての三四郎は教室でこの男に「遭遇」する。

隣の男は感心に根気よく筆記をつゞけてゐる。覗いて見ると筆記ではない。遠くから先生の似顔をポンチにかいてゐたのである。三四郎が覗くや否や隣の男はノートを三四郎の方に出して見せた。絵は旨く出来てゐるが、傍〔そば〕に久方〔ひさかた〕の雲井〔くもい〕の空の子規〔ほととぎす〕と書いてあるのは、何の事だか判じかねた。

講義が終つてから、三四郎は何となく疲労した様な気味で、二階の窓から頬杖を突いて、正門内の庭を見下してゐた。(略)さつきポンチ絵をかいた男が来て、

「大学の講義は詰〔つま〕らんなあ」と云つた。三四郎は好加減〔いいかげん〕な返事をした。実は詰るか詰らないか、三四郎には些〔ちつ〕とも判断が出来ないのである。然し此時から此男と口を利く様になつた。

(『定本 漱石全集』⑤312-313)

大学の講義に圧倒される三四郎に対し、与次郎はつまらんと言ってのける。ノートもまともにとらない。しかし学問に無関心なのではない。週に40時間の講義を受ける三四郎を馬鹿呼ばわりすると、電車に乗れという。「活きてる頭を、死んだ講義で封じ込めちや、助からない。外へ出て風を入れるさ。」そして三四郎を料理屋や寄席に連れ回し、「是から先は図書館でなくつちや物足りない」と締めくくる。目の前の講義を軽蔑したとしても、あるべき学問の崇高さを信ずるからこそ、与次郎は大学にいる。

同級生といっても、23歳の三四郎よりも年上である。また在学身分も異なる。作中では「専門学校を卒業して、今年また撰科へ這入つたのださうだ」とある。専門学校というのは早稲田大学の前身東京専門学校を指すだろう。では選科(撰科)とは何だろうか。

選科生の悲哀

与次郎は広田先生を大学教員にするための運動として、匿名で「偉大なる暗闇」という論文を雑誌に載せたが、新聞の投書欄にこれを広田先生が三四郎に書かせたものだと決めつけるゴシップが載る。

なぜ君でなく僕の名前が出たのだろうと問う三四郎に、与次郎は一呼吸置いてから「矢っ張り何だらう。君は本科生で僕は撰科生だからだらう」と答える。三四郎はピンとこない。与次郎にしかわからない選科生の悲哀がそこにあるのだ。

東大の歴史をまとめた『東京大学百年史』(ウェブで全文公開)のなかに、選科についての詳しい説明がある。選科とは、「正科生の数が少ないために生じた収容人員上の余裕を前提とし、希望する青年に大学教育課程を開放すること」、いまでいう科目等履修生に似た制度だ。しかも、学士取得の「バイパス機能」もあったという。「学士」とは大学の正規課程修了者に与えられる学位のことだ。現代では「大卒」とのみ認識されて学位としての存在感は薄くなっているが、明治期の大学は狭き門であり、学士にも重みがあった。取得までの流れを確認しておこう。

三四郎のような正科生は、入試[2]を勝ち抜いて入学した旧制高等学校を卒業し、エスカレーター式で大学進学した者たちだ。三四郎の場合は熊本第五高等学校卒だが、有名なのは東京にある第一高等学校、通称一高だ。漱石や芥川ら多くの文豪たちは一高、帝大のルートをたどった。正科は三年間の課程で学士号を取得する。無試験で高級官吏に登用される特権をもったエリート中のエリートというわけだ。

一方、与次郎のような選科生の場合、旧制高校卒業の学歴を持たず(師範学校卒など)、検定試験を経て選科に入学する。すると学位取得のコースから外れてしまうわけだが、その抜け道として「かなり険しい道ではあったが、いくつかの試験に合格して所定の条件を満たせば正科卒業が認められ学士となれる道が開かれていた」という(『百年史』:123-127)。選科生は学歴において格差を感じるだけでなく、学内では「生徒」と呼称され、図書館の閲覧室を利用することができず、廊下の机を使わなければならなかったという。専門学校=早稲田大学(法令によって大学と認められるのは1920(大正9)年)卒業の選科生という身分は、帝大生であるという与次郎の誇りに屈折を与えていたのだ。

選科出身の学問的スターといえば、金沢の第四高等学校を中退し、上京して東京帝国大学哲学科選科を修了した西田幾多郎である。西田が選科生のころを振り返った「明治二十四、五年頃の東京文科大学選科」(1942)には図書館利用の制限や、教員の対応などに触れて「選科生というものは非常な差別待遇を受けていた」とある。一つ上の学年に漱石がおり、同じ授業を受けたこともある西田だが、彼の眼にうつった大学は漱石の見たものと異なっていたことだろう。

私は少し前まで、高校で一緒にいた同窓生と、忽ちかけ離れた待遇の下に置かれるようになったので、少からず感傷的な私の心を傷つけられた。三年の間を、隅の方に小さくなって過した。(略)高校時代には、活溌な愉快な思出の多いのに反し、大学時代には先生にも親しまれず、友人というものもできなかった。黙々として日々図書室に入り、独りで書を読み、独りで考えていた。大学では多くのものを学んだが、本当に自分が教えられたとか、動かされたとかいう講義はなかった。その頃は大学卒業の学士に就職難というものはなかったが、選科といえば、あまり顧みられなかったので、学校を出るや否や故郷に帰った。そして十年余も帝都の土を踏まなかった。

さてここで与次郎に戻ろう。ノートに落書きをしていた与次郎だが、大学というものに求める理想は高い。広田先生を大学教授にしたいという思いも、いまの大学に飽き足らず、新しい時代を切り開く自分たちに相応しい学問を授けよとの気概が伴っているようにみえる。しかし与次郎の論文は広田先生に実質もなければ品位もないと酷評される。漱石が描く与次郎は、借り物の言葉を振り回しては空回りし、人情味はあるがどこかいい加減なところのある人物といえる。

東大の漱石が描いた早稲田スピリット

与次郎を作中で「いちばんピチピチと生きて動いているように描けている」と評し、早稲田の校風を読み取り、「与次郎は漱石の早稲田大学観のシムボルであり、どうかするとその撮要であり、圧縮であるかも知れない」と論じたのは、『早稲田大学百年史』の編纂をリードし、『早稲田外史』などの著作もある文芸評論家木村毅〔きむら・き〕だ。木村は『三四郎』に描かれた与次郎を早稲田という観点で読み解く構想が50年来のものであることを明かしながら、「早稲田を東大のイミテーションにしようとしているという寓意があるのか、どうか」、あるいは「島村抱月帰朝後に、早稲田大学の第一、二回に卒業した青年文士が、近代文学のはしりをしきりに紹介し、論評したのを、漱石は一知半解として片腹いたく思い、わざと逆に古代のギリシャ、ローマのことにかこつけて諷刺したことがあったのか、どうか」などと想像をめぐらせている。ちなみに早稲田や慶應が官立の帝国大学に対抗する形で発展していったことについては、「反東大」の思想史という面白いウェブ連載があるので、本連載とあわせて読んでほしい(尾原宏之2018-2020)。

ところで、漱石は大学在学中に早稲田(東京専門学校)の英語科でゴールドスミス『ウェイクフィールドの牧師』をテキストに英語を教えたことがある(文学科が新設されるとそこでも教えた)。受講生には宗教家として後に一世を風靡する綱島梁川〔つなしま・りょうせん、本名栄一郎〕がいた。この英語の授業は前任者を学生が追い出して休講になっていたもので、梁川は1892(明治25)年5月6日の日記に漱石の印象をこう記している。

弁舌朗快ならず、講釈の仕方いまだ巧みならずといえども、諄々として温和に綿密に述べらるる所やや大西氏〔哲学者、大西操山こと大西祝〔はじめ〕が後任者との噂だった。漱石を推したのも大西だと梁川は記している〕に似たるところありて、未だ全く麻姑掻痒〔まこそうよう〕の快を与えざれども、又その不明の雲霧を散ずるの感あらしむ。とにかく可なりの講師と評すべし。

背伸びしたい盛りの彼らが現役学生に教わっているということを勘案して読むなら、かなり高い評価だといえる。あるとき梁川は漱石に授業とは関係のない読書上の疑問点を尋ね、他の教員と異なり難なく解決してくれたことに感服し、またあるときは「この日夏目氏と帰途談話を共にし大いに得るところあり。将来は氏の益を得ることあるとの希望を生ぜり」と敬意を深めている。しかし漱石は一年あまりで辞めてしまい、梁川との師弟関係が進展することはなかった。

梁川の同期の学生であった五十嵐力〔いがらし・ちから、国文学者〕からじかに聞いた話として木村毅が伝えるところによると、漱石は自分の講義をすますと、坪内逍遙の講義には居残って、学生の間に交じって聴講した。当時の学生はむちゃくちゃに教師に突っかかっていじめるところがあり、漱石は早稲田にたいして好感をもたなくなっていったという。漱石のほうでは、学生の指定によりミルトンの「言論・出版の自由」(アレオパジティカ)という難しい本を教えさせられて困ったことを回想している(夏目漱石1907)。漱石が後任として推薦した藤代素人〔ふじしろ・そじん、本名禎輔、ドイツ文学者〕は専門外の英語を受け持ったこともあって、一層学生たちの攻撃にさらされ、早々に辞めてしまった。木村毅はこの逸話が混入して、漱石が早稲田でいじめられたという噂ができあがったのではないかと推測する。もっともこの連載でふれたとおり漱石もまた小泉八雲の後任として帝大生から手荒な歓迎を受けたのだ。帝大と早稲田の校風の差異よりも、明治時代の学生たちが共有する気風のほうに注目して与次郎を理解することもできるはずだ。現に与次郎は、三四郎が見つけた大学図書館の本に書き込まれた檄文、つまり帝大生の文にいたく共感している。鉛筆で乱暴に殴り書きした文には次のような文言が踊っている。

ヘーゲルの講義を聞かんとして、四方より伯林(ベルリン)に集まれる学生は、此講義を衣食の資に利用せんとの野心を以て集まれるにあらず。唯〔ただ〕哲人ヘーゲルなるものありて、講壇の上に、無上普遍の真を伝ふると聞いて、向上求道〔ぐどう〕の念に切なるがため、壇下に、わが不穏底〔ふおんてい〕の疑義を解釈せんと欲したる清浄心〔しょうじょうしん〕の発現に外〔ほか〕ならず。此故〔これゆえ〕に彼等はヘーゲルを聞いて、彼等の未来を決定〔けつじょう〕し得たり。自己の運命を改造し得たり。のつぺらぽうに講義を聴いて、のつぺらぽうに卒業し去る公等〔こうら〕日本の大学生と同じ事と思ふは、天下の己惚〔うぬぼれ〕なり。公等はタイプ、ライターに過ぎず。しかも慾張つたるタイプ、ライターなり。公等のなす所、思ふ所、言ふ所、遂に切実なる社会の活気運に関せず。死に至る迄のつぺらぽうなるかな。死に至る迄のつぺらぽうなるかな

(『定本 漱石全集』⑤321-322)

ノートを写すことは、自らをタイプ・ライター、つまり思考しない機械に貶めることだ。しかも就職という実利のためであって、真理のためではない――きみたち日本の大学生よ、と呼びかけるこの檄文の書き手もまた、「余今試験の為め、即ち麺麭〔ぱん〕の為めに、恨を呑み涙を呑んで此書を読む。岑々〔しんしん〕たる頭を抑へて未来永劫に試験制度を呪詛する事を記憶せよ」と同じ穴の狢〔むじな〕であるのだ。

明治時代の文学部学生たちは、自分たち新世代の青年たちが未来の文豪になることを夢見て、新時代にふさわしい学問を望んでやまず、その裏返しとして、目の前の教員達を軽蔑してはばからず、何者にもなれないかもしれない自分と同窓生たちに深く絶望した。私は明治時代の学生達について知れば知るほど、そこに親しみを覚えるようになった。同時に、漱石講義の受講ノートが、教員の原稿読み上げに対する機械的な書き取りや、談話の速記めいたものではないこと、つまり学生が講義を聴きながら記録すべきだと思った内容を取捨選択し、書き言葉に変換して書き残していったのだということに気づいて、さまようばかりだった調査の旅に、一つの方向性が見えてきたのだった。

漱石がたった一度だけ大学で披露した講義が『文学論』という書物になるまでに、学生の数だけ異なる『文学論』のノートがあったのだ。そこには、書物としての『文学論』には残らなかった漱石の試行錯誤やアイデアが眠っているかもしれない。いわば進化の過程で滅びていった異形の生物たちの化石が、資料のなかにバラバラになって埋まっているのかもしれないのだ。

教員も授業前には想定できなかった事態、授業という生き物=ライブに走る閃きの鮮やかさを、学生がどうしても書き留めておきたいとペンを走らせる瞬間がほんのひとときでも訪れるならば、大学という場所はどれだけ輝くだろう。

参考文献

尾原宏之(2018-2020)「「反東大」の思想史」(ウェブマガジン「考える人」)

https://kangaeruhito.jp/articlecat/anti_tokyo_university

佐藤秀夫(1988)『ノートや鉛筆が学校を変えた(学校の文化史)』(平凡社)

鈴木康文(2015)「西田幾多郎と明治期の教育制度」(『倫理学』31、31-43)

竹内洋(2011)『学歴貴族の栄光と挫折』(講談社学術文庫)

東京大学百年史編集委員会(1985)『東京大学百年史 通史二』(東京大学出版会)https://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/record/53865/files/02_hyakunenshi_tsushi02.pdf

夏目漱石(1907)『趣味』(2月号)、『定本漱石全集』㉕254-258

西田幾多郎(1942)「明治二十四、五年頃の東京文科大学選科」(『図書』12月号)

https://www.aozora.gr.jp/cards/000182/files/2408_21754.html

山本貴光(2022)『マルジナリアでつかまえて2 世界でひとつの本になるの巻』(本の雑誌社)

吉野剛弘(2000)「明治後期における旧制高等学校受験生と予備校」(『慶應義塾大学大学院社会学研究科紀要:社会学心理学教育学』51号31-42)

注

[1] 学校教科書にボールペンで書き込みをすることに抵抗を感じる人はそれなりにいるらしい。書き込みについては前回紹介した山本貴光の著作に続編が出たのでご照覧を(山本貴光2022)。

[2] 旧制高校文化については竹内洋(2011)に詳しい。入試に関しては吉野剛弘(2000)参照。