第5回 僕らの主客間戦争(浅井智久)

われわれは『自己の科学は可能か』(以下、本書)および公開討論の場で、自己の科学を心身脳3体の相関問題として捉え直すことで、逆にその不良設定性を指摘した。これは現代科学では扱えない外側の世界があることを暗喩する。だとすれば、「自己」はその範囲を超えた新たな公理系の中では解ける問題かもしれないと悪戦苦闘していくのが本連載である(つまり、無理!とあきらめては終われなくなってしまったということだ)。

現代科学という公理系:そこで大前提としてしまっていた公理とは

まず公理という考え方を整理する。例えば目の前にリンゴがあるとする。このリンゴとはいったい何者かと考えると、(雑だが)赤くて丸いフルーツとなる。ではさらに、赤いとは何かと考えると、特定の周波数の光がヒトの視覚機能を通じて認識された体験となる。さらに周波数とは何かと考えると、時間的もしくは空間的に伝播する波動の物理的特徴量の一つである。時間とは何かとすれば、空間と対にして想定されるこの世界の座標系を表現する手段とでもなるだろうか。ではこの世界とは何かと考えれば……。つまるところ、リンゴとは何かという質問にすらわれわれは簡単には答えられず、このような堂々巡りが永遠と繰り広げられることになるのである(辞書で「リンゴ」を引いてみると、その定義に納得感がないことが理解していただけると思う。定義から「実際」が想像できるだろうか?)。そんなトートロジー(循環論法)に陥るのを避けるにはどうしたらいいだろうか。そのためには完全な天下り(やや強引なトップダウン)を試みることになる。大前提となる既成事実を一つ決めてしまい、それは疑わないことにする。「赤」はまずあることは疑わないとすれば、赤を使って別の対象を定義することは許されることにする。もちろん、だからこそ何を公理とするかが大問題で、そのように疑う必要のない(疑うことのできない)大前提とは何かと考えること自体が数学の大命題の一つであったし、それでも誰しもが納得できる公理が一つに決まるわけでもないので(一つに決まる必要もないのかもしれないし)、複数の公理系が提案されることになる。つまり「公理系」とは、一つもしくはできるだけ少数の公理(大前提)を絶対的出発点としてロジカルに(連鎖的に、芋づる式に)定義されていく概念や対象で成り立つ世界の範囲のことである。人類の歴史において現時点では、何かの公理系一つでこの世界の森羅万象のすべてをカバーはしないので(なので複数の公理系が提案されてきているのだろう)、研究や議論の対象となっているモノコトが含まれる公理系やその公理とは何かを考えることは常に有用であるが、一般に難問で答えは分からないことが多いだろう。という前置きの上で(これがいわゆる「前提」である)、現代科学という公理系が対象としている範囲はどこまでか、その公理とは何かを考えるという壮大な旅にまた出ることになったのである(確かに、担当した本書第5章の冒頭でも「この世界の範囲」とか、ギリシャ時代に「発明」されたものとして科学を導入した)。なぜかといえば、現代科学という公理系の埒外にしか『私』はいないのではないかと議論をしてきたわけで、また、それに大いに同意するところであるからである(つまり「自己はない」のではなく、科学としてまだ始まっていない、まだ見つけられていない)。系(システム)とは、その「世界線」が包括する範囲のこと、つまりは、とある常識に基づいた世界観のことである。よって、次世代科学の新たな常識を創り上げていこう、そういう大げさな話でもある。

「実体」について

3体問題として「心」「身」「脳」にバラした空間の定義という導入(=デカルト心身二元論を三元論への拡張)には、やはり違和感がある読者も多かったように思う。ここは上記の公理の考え方に従って、そもそも身や脳にも、心と同様で、実体と呼べるような明確な定義や範囲は決められないと考えるので(髪は身体か、と章内(pp.141-142)では問題提起した)(注1)、どのような対象であっても、何らかの視点や基準で妥当な扱い方ができるのであれば問題ないという立場をとりたい(注2)(破綻が指摘されないうちは妥当)。だからこそ、そこで前提となっている公理から自然な形で天下ってくるモノコトとして心身脳が定義できているかが大事になる。先に結論を出してしまうと、現代科学の公理系とは「客観系」とでも呼べるようなものであり、その本質は「視覚的因果性」の大前提ではないかと考えるに至った(つまり空間の概念と言ってよい)(注3)。その意味では、心身脳はそれぞれが「視覚的因果性の仮定」の枠内にいると思われるために定義可能な概念ではないかと考えた。身と脳はそうかもしれないが(すぐ見えるので)、心は果たしてそこにいるだろうか。心は自分の中にある対象として感じるし(それ自体が不思議な体験だが)、相手の中にも見える(他者感の科学)。とすれば、やはり視覚的因果性という公理系の中で対象化されたモノコトではないかと思えるのである。つまり、相手が笑えば自然と気持ちは高ぶり、泣かれたら悲しくなる。そういう因果性を指しているということである。自分の中で閉じた因果性でないといけないとするなら、私の中での楽しさや悲しさの要素がぶつかり合って、その結果として一つにまとまった漠然とした感情の実感があるのではないだろうか。つまり、心身脳はいずれも「状態空間」の中で外在化された「位置」として表現でき、何かの力を受けると「動く」という因果が想定されている意味で、現代科学という公理系の中に含まれた対象と考えるのである。そこまで言うほど現代科学が心を扱えているかと思われるかもしれないが、繰り返しになるが、脳も身も「それ自体」として扱えられてなどいない(と思う)。脳と身は、見たり触ったりして、要素に分解できることをもってして、われわれが勝手に何かができているように思い込んできただけだ。

客観系と主観系

先ほどはさらっと書いたが、外界の物理的現象のみならず、心身脳という自己の中での現象をも「外在化」して布置して扱うという強力で無慈悲な所作自体が現代科学に含まれているので(含まれてしまっていたので)、これをもって現代科学という公理系とはつまり「客観系」と呼べるものだと考えてみたい。なぜこの試論が必要かというと、その埒外にあるだろう『私』とは、それ自体が疑うことのできない公理となって(デカルト!)、埒内のその他すべてを連鎖的に定義して回る「主観系」を作っていると構築していきたいからである。もちろん哲学的議論にとどまらない新たな自然科学の系を創り上げてやろうという壮大なプロジェクトである。とはいえ、実はすでにベイズの名の下でその種は蒔かれて久しい。物理学や量子論でいう観測問題や、統計学での頻度論と主観主義との対立など、歴史的論争が思い当たる方も少なくないだろう。この点を鋭く突いたお気に入りのアンチテーゼは「誰もいない森で木が倒れたら、音は鳴っただろうか?」である。つまり、これまでも局地戦として度々起こっていたこういった小競り合いを、ついでに一気に片付けてやろうというわけだ(『私』の問題を解決するついでに)。それが「客観系」と「主観系」に公理からして世界を分けてしまうというアクロバティックなアイデアである。主観系とは、ヒトの頭の中で「ある」と思えることは何でも「ある」とする世界なので、お化けも私もいる。誰にも文句は言わせない。客観系とは、(主観的には信じられなくても)観測や計算結果上ではそうなっているモノコトは「ある」とする世界なので、虚数はある。ただし、主観的に強く信じられた瞬間にそれは主観系にも迎え入れられることになる。よって主観系は(客観系と違って)、そのエージェント(他の生物種まで含めて考えるとユクスキュルの環世界)が常に絶対的頂点に君臨する個々の公理系として広がっており、他者の公理系には決して入れてもらえない。これが主観系を定義するときの困難の定式化であり、じゃあ自然科学でこれをどう始めたらいいかというのが改めての問題提起である。例えば、精神疾患の問題は、主観系で扱うべき問題だったのかもしれないとか、そういうことである(注4)。

科学の新しい系

これまでの科学の客観系を「視覚的因果の前提」と呼ぶのであれば、新たに創設される主観系はこれに縛られない体系ということになる。まず、従来の科学が視覚的因果ありきとする論は誤解を招きやすいだろう。客観系とは言っても視覚優位と考えられているヒトが発明した体系なので、ヒトという生物の体験や主観に強く依存した系であることは免れない。だからこそ「視覚的」なのであり、感覚器としてのサンプリング限界の隙間を埋めるように進化してきたからこその「連続性や因果の前提」がある(例えば、蛍光灯は「本当は」点滅している)。よって、私たちはより「客観的な」を目指してはきたものの、その前提としては主観的体感である「視覚的因果」は公理として仮定していたのではないだろうか(注5)。だとすれば、現代科学の客観系とはムチャな系かもしれないので(主観を客観化しようとしている、行ったり来たりしている)、いっそのこと主観を公理(あるいは法)として書き直したらどうか、というのが本試論である。つまり、蛍光灯は点滅などしていない。だからこそヒトの生活において快適で便利なのである。類する話として、現状の物理学では「今」は定義できないという議論などが思い当たる。客観にこだわるのであれば、観測できるのは「相関」までで、「因果」は常に解釈であるべきはずだ。よって、客観系とはかなり主観に汚染されていた系なので(その意味で客観系とは呼んではいけないのかもしれない)、科学がヒトが行う営みである以上は、主観を悪者にしないで、そこを原点(頂点)に再出発を図ろうということということである。例えば、(ヒトの身体運動の)制御の考え方を客観系から主観系に書き換えようという議論はすでに始まっている(Floegel et al., 2023[1])。

おわりに

意識していたわけではなかったのだが、このテーマは自分の中では3部作となっている。初出は、以下のとおりである。①「主観主義的精神病理学」では、本人からしたら主観がすべて、とベイズ主義の視点から説いた(浅井, 2019[2])。②「『かたち』と『わたし』」(本書第5章)では、見えることが大事で、だからこそ、それに縛られた自己/世界観について議論した。③「冷たい(基礎)と温かい(臨床)のあいだ」では、研究者として主観と客観に振り回される日々を、本書と同時進行的に書いた(近刊)。さらにスピンオフ的に「脳と心の問題@ATR」で、心と脳の2体問題に絞っても、現状で解なしと指摘した(浅井, 2023[3])。本稿はこれらを踏まえて、従来の「法」から解放されて次に進むための道筋を具体化するために書き下ろしたものである。

次世代の科学を構築するという大げさな話であるため、現時点で確固たるアイデアにまとまっているわけではない。最後に、主観系の成立のために考えなければいけない論点やキーワードをリストにした(続報は寝て待て)。

・量子ベイズ主義(例えば、バイヤー, 2018[4])

・点滅するクオリア(例えば、水本, 2006[5])

・確率とパラレルワールド、多世界(例えば、白井, 2022[6])

・脱平均主義、trial-by-trial(例えば、ローズ, 2017[7])

・現象学vs心理物理学(例えば、Barack & Gold, 2016[8])

・非物質的なダイナミクスの層(例えば、Barack & Krakauer, 2021[9])

・ニューロン、意識、麻酔(例えば、Colombo et al., 2023[10])

・負の数、虚数、裏側の世界(例えば、Vohryzek et al., 2020[11])

本文注

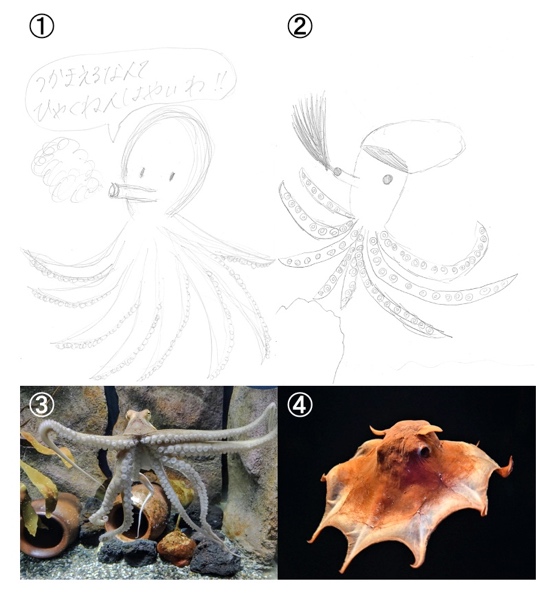

(1) 「タコの心身脳問題」

近年、高知能な生物としてタコやイカが注目を集めている。が、どの「瞬間」がタコの身体であろうか。もちろんどの瞬間もタコなのだが、ヒトの身体のような(ほぼ)剛体は持たないので、水の中で自在に形を変える軟体としての身体を議論するのはやや勝手が異なる。例えば、ヒトなら自分のシルエットでも容易に鏡像認識ができるが、タコはそんな明確な「身体イメージ」は持てるだろうか。自己の鏡像認識を測るとされるミラーテストの成否は認知機能の発達に言及されることが多いようだが、むしろ身体イメージ/スキーマの「剛体性」にも関連しているのかもしれない。一方で、他者から見た身体イメージはまた別の側面があることを浮かび上がらせる。ここに2枚のタコの素描がある。妻(アラフォー)と娘(小1)が別々に描いたものだが(妻:①、娘:②)、同じ見本を真似して描いたと勘違いさせるくらいモチーフが酷似している。しかし、実際のタコの身体とは、水族館で実写した③のように、例えばこんな瞬間もある。種によっては④のような身体もあるそうだ。軟体だからこそ、分かりやすく印象的なステレオタイプで理解しがち、というヒトの認知バイアスを暗喩しているのだろうか。ちなみに、実際のタコの口は8本の手の中心にあり、膨らんで見えるのはお腹だそうだ。なので③が実はタコにとっての正位となるようで、内蔵が詰まっているお腹はたいてい後方や下側にあるらしい。つまり、①と②は上下が逆になっている。どちらかというと、口から手が8本生えていて内蔵袋を背負ったグロテスクなクリーチャーの方が実際のイメージに近い。何が言いたいかというと、「身体」とはヒトが創った漠然とした抽象的概念であるということだ。「心」や「脳」と同じように。

(2) 「実体」

どのような対象でも「実体はない」と仏教的に考えるときの良い例は何だろうか。ひとしきり考えて出てきたのは「音楽」だ。とある曲を思い浮かべてみたときに、その実体とは何だろうか。もちろん(視覚化された)楽譜が実体ではないだろう。演奏者によって表現がかなり変わるからだ。ではCDとして録音された曲とライブで演奏された曲はどっちが本物だろうか。それは聴く側が同じモノコトだと思えば同じなのだが、視覚的な対象に比べて聴覚的な「実体」を定義するのは難しいように思う(見えないため? 触れないため?)。しかし、視覚的な対象であっても同じ問題を抱えているというのが、自分なりの色即是空の解釈である。言語というラベルは便利な分、いったん貼り付けてしまうとそれを意味する実体があるかのように独り歩きしてしまう(かなりアレンジを加えて演奏しても、曲名が同じなら同じ曲である)。その点で、ヒトが貼り付けたラベル(アノテーションと言う)をうまいこと学習させたAIがヒトのように振る舞うのは当たり前だ。もちろんAIが認識した対象だからと言って実体があることは保証しない。逆に、ヒトがそのような「概念」を(暗に)持っていると逆輸入すれば、ヒト研究に役立つだろう。つまり、LLMは機械ではなくて、人類史上の総合知である。もちろん、ヒトが自ら造った核爆弾を恐れるのと同じくらい、生成AIを恐れてもいい。

(3) 「客観性」

ここで分厚いがために手が伸びずに積んだままになっていた『客観性』という邦訳を読んでみると、特段の断りなしに、なんと最初から最後まで「視覚」の議論に終始している(ダストン&ギャリソン, 2021[12])。この中でも、客観性という概念(主観を排除しようという意味での)が科学史上で比較的新しい考え方であることや、また後述のように、それでも客観と呼んできたものには主観がかなり含まれているという論点が議論されている。つまり、自然な流れで本の後半は「自己」の問題が明示的に議論されていくのである。我々は、自己を科学の中でどう扱ったらいいかと模索してきたわけだが、その包含関係をミスっていたのかもしれなくて、「自己」とは科学の在り方そのものに関わるファンダメンタルな概念だったのである(「科学」とは何か?)。だったら、科学の前に私がいる世界観が、これからの研究パラダイム上では必要なのではないかと考えたくなるのである。

(4) 「どの空間で解くか」

高校数学で幾何の問題を与えられたときに、ベクトル空間で解くか、複素空間で解くか、という受験数学の解法のテクニックがあって、問題に応じてどっちかで解くとあっさり計算できるという古い記憶を思い出した。

(5) 「客観系で因果?」

例えば、聴覚的因果や嗅覚的因果は、例を考えるのにやや苦労するはずだ。なぜなら空間内の位置が変化するような挙動としては、ヒトには想像しにくいからだと思われる。がんばって思いついた例も、背後では一緒に視覚的因果を伴ってないだろうか?

文献

[1] Floegel, M., Kasper, J., Perrier, P., & Kell, C. A. (2023) How the conception of control influences our understanding of actions. Nature Reviews Neuroscience, 24, 313-329.[link]

[2] 浅井智久 (2019) 「主観主義的精神病理学:自己と世界と幻覚・妄想」『心理学評論』62, 5-15.[link]

[3] 浅井智久 (2023) 「脳と心の問題@ ATR(株式会社国際電気通信基礎技術研究所)」『基礎心理学研究』42, 1-3.[link]

[4] H. C. フォン・バイヤー/松浦俊輔(訳) (2018) 『QBism:量子×ベイズ――量子情報時代の新解釈』森北出版.[link]

[5] 水本正晴 (2006) 「ゾンビの可能性」『科学哲学』39, 63-77.[link]

[6] 白井仁人 (2022) 『量子力学の諸解釈――パラドクスをいかにして解消するか』森北出版.[link]

[7] トッド・ローズ/小坂恵理(訳) (2019) 『ハーバードの個性学入門――平均思考は捨てなさい』早川書房.

[8] Barack, D. L., & Gold, J. I. (2016) Temporal trade-offs in psychophysics. Current Opinion in Neurobiology, 37, 121–125.[link]

[9] Barack, D. L., & Krakauer, J. W. (2021) Two views on the cognitive brain. Nature Reviews Neuroscience, 22, 359–371.[link]

[10] Colombo, M. A., Comanducci, A., Casarotto, S., Derchi, C.-C., Annen, J., Viganò, A., Mazza, A., Trimarchi, P. D., Boly, M., Fecchio, M., Bodart, O., Navarro, J., Laureys, S., Gosseries, O., Massimini, M., Sarasso, S., & Rosanova, M. (2023) Beyond alpha power: EEG spatial and spectral gradients robustly stratify disorders of consciousness. Cerebral Cortex, 33, 7193-7210. [link]

[11] Vohryzek, J., Deco, G., Cessac, B., Kringelbach, M. L., & Cabral, J. (2020) Ghost Attractors in Spontaneous Brain Activity: Recurrent Excursions Into Functionally-Relevant BOLD Phase-Locking States. Frontiers in Systems Neuroscience, 14, 20.[link]

[12] ロレイン・ダストン、ピーター・ギャリソン/瀬戸口明久・岡澤康浩・坂本邦暢・有賀暢迪(訳) (2021) 『客観性』名古屋大学出版会.[link]