第5回 自宅で調査の旅をしよう

1901年11月6日付で、病床にある正岡子規(1867年10月14日-1902年9月19日、図1)はロンドンの漱石に宛てて次のような手紙を出した。

僕ハモーダメニナッテシマッタ、毎日訳モナク号泣シテ居ルヨウナ次第ダ、ソレダカラ新聞雑誌ヘモ少シモ書カヌ。手紙ハ一切廃止。ソレダカラ御無沙汰シテマス。今夜ハフト思イツイテ特別ニ手紙ヲカク。イツカヨコシテクレタ君ノ手紙ハ非常ニ面白カッタ。近来僕ヲ喜バセタ者ノ随一ダ。僕ガ昔カラ西洋ヲ見タガッテ居タノハ君モ知ッテルダロー。夫〔ソレ〕ガ病人ニナッテシマッタノダカラ残念デタマラナイノダガ、君ノ手紙ヲ見テ西洋ヘ往〔イッ〕タヨウナ気ニナッテ愉快デタマラヌ。若〔モ〕シ書ケルナラ僕ノ目ノ明〔ア〕イテル内ニ今一便ヨコシテクレヌカ(無理ナ注文ダガ)

図 1 正岡子規

(国立国会図書館ウェブサイト「近代日本人の肖像」より)

漱石は多くの身近な人を結核で失った。1887年、長兄大助、次兄直則が相次いで結核で死去。親友子規は肺結核から脊椎カリエスを発症。出歩くことができなくなってしまった彼は、先の書簡にみえるように、ロンドンの様子を報告する漱石の手紙をいたく喜び、「倫敦消息」(『ホトトギス』1901・5、1901・6)として雑誌掲載[1]したうえ、続きを希望した。しかし漱石がその続きを送ることはなかった。日本を発つ際、二度と会えないことをお互いに覚悟していた。その予感は現実になった。子規の訃報は約二カ月遅れで、帰国の途に就こうとする漱石のもとに届いたのだった。

漱石は単行本『吾輩ハ猫デアル 中編』(大倉書店・服部書店、1906・11)の序文で、この子規の書簡を引用しながら悲痛な思いを述べている。1906年10月と末尾にある序文だから、この連載が扱っている漱石の大学教師時代に書かれたものだ。小森陽一(2016)は「手紙の文面から漱石が読み取った、書かれなかった子規の配慮の気持ち」を「言語化したとき、自分自身の子規への配慮の欠如に対する自覚が、漱石の心身の中で一気に爆発した」と評している。ためしに青空文庫でこの序文だけでも眼をとおしてみて頂きたい。

夏目漱石「『吾輩は猫である』中篇自序」(青空文庫)

この連載は私の研究調査の「旅」をめぐって綴るエッセイだが、今回は趣向を変えてみる。病床にあっても、家から一歩も出歩けなくてもできることを紹介したい。無料ウェブ公開された論文やデータベースなど、漱石や近代文学について知る手段は沢山ある。書籍を引用するときも、Kindle版の電子書籍が出ているものは付記しておく。なるべく丁寧にガイドすることを心がけるので、自宅にいながら世界中の図書館を旅して読んだり書いたりする気分を味わってみて頂きたい。

鳴いて血を吐く『不如帰』――国会図書館デジタルコレクション編

しばしば感染症はメロドラマを駆動する小道具として利用されてきた(福田真人1995)。たとえば日本近代では、肺結核を描いた徳冨蘆花『不如帰〔ほととぎす〕』(『国民新聞』、1898-1899)が空前のベストセラーとなった。

結核にかかった浪子〔なみこ〕は愛する夫(武男)の留守中に、家系断絶をおそれる姑らによって離縁させられてしまう。死の間際にあっても浪子は、日清戦争へ出征して台湾にいる武男を想う[2]。

「あゝ辛い! 辛い! 最早〔もう〕――最早〔もう〕婦人〔をんな〕なんぞに――生れはしませんよ。――あゝあ!」

眉〔まゆ〕を攅〔あつ〕め胸を抑〔おさ〕へて、浪子は身を悶えつ。急に医を呼びつゝ赤酒を含ませむとする加藤夫人の手に縋〔すが〕りて半〔なかば〕起き上り、生命を縮むる咳嗽〔せき〕と共に、肺を絞つて一盞〔さん〕の紅血〔こうけつ〕を吐きつ。惛々〔こんこん〕として臥床〔とこ〕の上に倒れぬ。

『蘆花全集』第五巻(新潮社、1930)

漱石『草枕』(『新小説』1906・6)[3]の主人公は自らの重んじる「非人情」という美意識に対比して、『不如帰』と尾崎紅葉『金色夜叉』(『読売新聞』1897-1902)とを通俗的な文学[4]の代表に挙げる。

紙の書籍で読むなら高橋修による達意の解説のついた『不如帰』(岩波文庫、2012改版)がお薦めだが、ここではウェブで読む方法を紹介する。

まずは国会図書館デジタルコレクションで『不如帰』を見てみよう。

『不如帰』(民友社、1903、二九版。初版は1900)

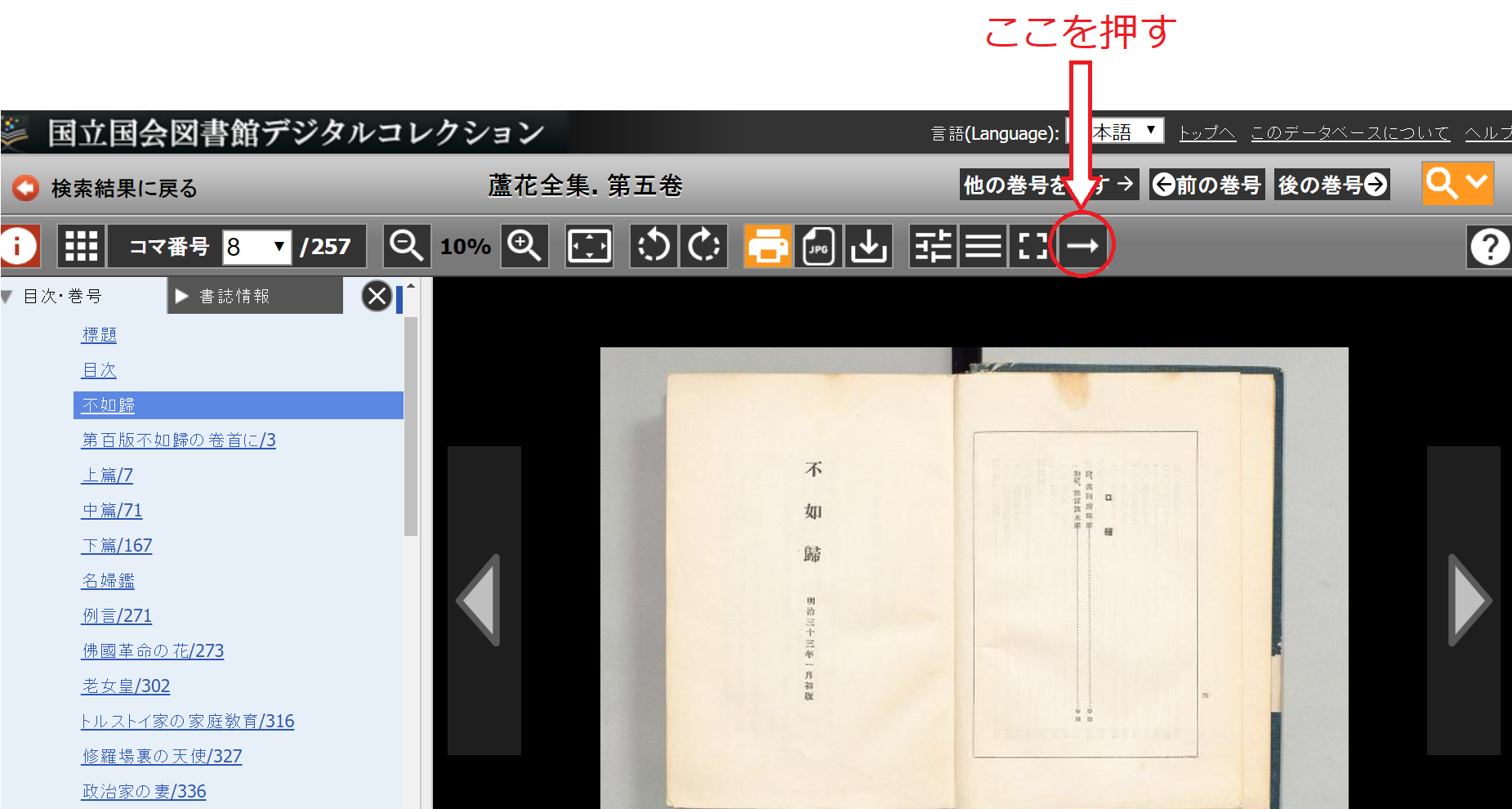

ベストセラーになったという当時の単行本の重版だが、誤植が多くてうんざりする。画質も悪い。読み進むには画像の両端にあるボタンを押す。右向き矢印のアイコンが表示されているときは左綴じ本を閲覧する設定になっているので、以下の図のとおり、右綴じに設定を変えておこう(図2)。その他の操作方法は右端にある「?」を押して確認。印刷ボタンやPDFダウンロードのボタンなどもある。

図 2 国会図書館デジタルコレクションのページめくり方向変更法

明治期の文学を発表当時のレイアウト、旧字旧かなで読めるのは嬉しいが、閲覧端末の画面が小さい場合はストレスを感じる。

「青空文庫」で同じ作品を読む場合、レイアウトを画面にあわせて変えられるのでスマートフォンでも読みやすい。しかし、文庫本などを底本としているため、新字新かなに改める、漢字を開く、送りがなを補うなど、原作の表現の細部が変わっていることに注意が必要だ。先に引用した浪子のセリフ「あゝ辛い! 辛い!」は、青空文庫では「ああつらい! つらい!」になっている。受ける印象が全く異なる気がするが、どうだろうか。

国会図書館デジタルコレクションにはインターネット公開されているものの他に、提携大学や地域の図書館の端末でなら見られるもの[5]、国会図書館内の端末でしか見られないものがある。明治期のものはたいがいインターネット公開されている。ちなみに、昨年話題を集めた山下泰平『「舞姫」の主人公をバンカラとアフリカ人がボコボコにする最高の小説の世界が明治に存在したので20万字くらいかけて紹介する本』(柏書房、2019、Kindle版あり)は古本を集めるだけでなく国会図書館デジタルコレクションを活用して娯楽読み物の世界を調べていったらしい。データベースで遊ぶ・研究する優れた活用例として読んでみると二倍面白く読めるはずだ。

さて、『不如帰』はたちまち版を重ね、蘆花は百版を記念する自序を付している。今度は全集版を見てみよう。こちらの方が画質はいい。

『蘆花全集』第五巻(新潮社、1930)

この自序で蘆花は、作品のモデルとなった人物の逸話を耳にしたある日を追懐している。その人の口を借りて「浪子」が語ったのだと比喩的に述べ、「要するに自分は電話の「線」〔ルビ:はりがね〕になつたまでのこと」という蘆花。単なる謙遜ではないだろう。他にもかわいそうな物語ならいくらでもあるのだから、『不如帰』の成功は社会状況と無縁ではない。蘆花は浪子の声を伝える電話線になっただけでなく、時代の声を伝える電話線にもなったといえる。

先に『草枕』の主人公の『不如帰』観に触れたが、作者漱石もまた『草枕』を書く際、読者を作中人物に寄り添わせ涙を流させるような小説の書き方とは距離を置いていた(演出次第では、『草枕』の筋書きも泣ける話になる)。しかし同時に、文学理論家としての夏目金之助は、『不如帰』のような事例を無視できないはずだ。読者が作中人物の心に一体化したり、彼らに対して優しい気持ちを抱いたりできるのはなぜなのか。ある作品は一世を風靡してもすぐに忘れ去られ、ある作品は作者没後にようやく評価されるのはなぜなのか。心理的、社会的側面から文学を解き明かそうというのがこの連載が追いかけている漱石の「文学論」講義の骨子だからだ。

子規を悼む漱石――夏目漱石デジタル文学館編

不如帰=子規(ほととぎす)という鳥は、鋭い鳴き声、口の中の赤さから喀血のイメージをまとった。喀血する自らを「子規」と号したその心境はいかばかりのものだっただろうか。

没後に知られるところとなったが、森鴎外(1862年2月17日-1922年7月9日、図3)もまた結核を病みながら、そのことを隠し通して生きたという。

鴎外の戯曲「仮面」(『スバル』1909・4)では、青年に結核の診断を告げる医師杉村がニーチェ『善悪の彼岸』を引用し、杉村が自身の結核を周囲に隠しているのと同じように、青年も仮面を被るよう説く。

善悪は問ふべきではない。家畜の群の凡俗を離れて、意志を強くして、貴族的に、高尚に、寂しい、高い処に身を置きたいといふのだ。その高尚な人物は仮面を被〔かぶ〕つてゐる。仮面を尊敬せねばならない。(略)医者としてのおれなら、君に学校も止〔や〕めさせねばならない。転地もさせねばならない。併〔しか〕しそれは家畜の群を治療する時の事だ。君に君の為〔す〕るが侭〔まま〕の事をさせて置いて、おれは、おれの知識の限を尽して、君の病気が周囲に危険を及ぼさないやうにして、(間、)そして君の病気を直して遣〔や〕る。おれは君と共に善悪の彼岸に立つて、君に尽して遣る。

森鴎外「仮面」(『我一幕物』籾山書店、1912)

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/947404/94

図3 森鷗外

(国立国会図書館ウェブサイト「近代日本人の肖像」より)

青年は感激して、病を隠して生きることを誓い、杉村を精神的な父と見なすようになる。福田真人(1991)は同作について、「エリート達の物語」であり、「鴎外の結核に対する態度が英雄主義的であり、この病の社会性の認識に欠ける」こと、すなわち「結核菌保菌者が、群集に対して孤高の態度を取り続けることを是とし、賛美を呈することは、無自覚性開放結核患者[6]を野に放っておく危険性に対する無神経さを際立たせてしまう」ことを指摘する。そして「軍務であるにせよ、たとえば観潮楼での歌会にせよ、鴎外が数多くの会合や宴会に出席して、談笑し、酒を酌み交わす様を想像するだに慄然とせざるをえない。しかし鴎外が、子供達のために秘密が守られることを願ったことは理解できなくもない」と述べている。

こうした鴎外の姿について、キース・ヴィンセント(1996)は「まさに今日の日本におけるHIV陽性の人々の圧倒的多数がカミング・アウトはおろか告白することさえできないと思ってしまうのと同じである」と述べたうえで[7]、病に精神的に打ち克った英雄でもなく、病に冒された悲劇のヒロインでもない子規像を、とりわけ子規の書く行為に注目して描こうとした。まさにエイズ禍のさなか発表された論文だった。ヴィンセントは次のようにいう。

客観的な医学によって我々が信じ込まされているのとは反対に、子規が結核菌と闘っていなかったのと同様、我々はHIVと闘っているわけではない。(「啼血始末[8]」の中の)閻魔大王の裁判所で、子規が他の何よりも貧困こそ自分の病の源であると主張したことからすると、彼自身は、ある程度このことを認識していたようである。今日でも我々の本当の敵は、貧困、ホモフォビア、女性嫌悪、生存主義とその他の多様な社会問題である。明日にでもエイズの治療法が発見されたとしても、これらの問題はなくならないだろう。

さて、冒頭で触れたとおり、漱石が子規の訃報に接したのはロンドンの地であった。帰国後すぐに漱石は子規の墓を訪れた。その時のことを綴った自筆草稿が、デジタル画像でウェブ閲覧できる。県立神奈川近代文学館が所蔵する漱石関係の原稿や書籍、遺品などを展示する「夏目漱石デジタル文学館」のウェブ版である。

Web版夏目漱石デジタル文学館

トップページから「収蔵品を見る」をクリックすると、公開資料一覧が表示される。カテゴリからブラウズして探してもよいが、今は検索を使おう。上部にある検索窓に「正岡子規追悼」と入れて検索をクリックすると、その資料が表示される。画像右下の「大きく見る」をクリックするとビューアが開く。画像の下方には解説と翻刻がある。

「水の泡に消えぬものありて逝ける汝〔なんじ〕と留まる我とを繋ぐ」と始まる漱石の草稿は、泡のように消えてしまった子規の命と、いつかは同じように消える泡にすぎない自らの命とを引き比べている。漱石は子規を繰り返し悼むことになる。

『吾輩ハ猫デアル』中編自序で漱石が取り上げたように、子規の最後の手紙は、こう結ばれていた。

僕ハ迚〔トテ〕モ君ニ再会スル事ハ出来ヌト思ウ。万一出来タトシテモ其時ハ話モ出来ナクナッテルデアロー。実ハ僕ハ生キテイルノガ苦シイノダ。(略)書キタイ事ハ多イガ苦シイカラ許シテクレ玉エ。

病人とは思えぬ筆力だが、気の毒でたまらないと漱石は書く。そしてのちにこの書簡を、子規の別の書簡と画とともに掛軸に仕立てた[9]。「子規の画」(『東京朝日新聞』1911・7・4)というエッセイの中でも、故人への想いを語っている。

「子規の画」(青空文庫)

ちなみに図書館が「聞蔵Ⅱビジュアル」という朝日新聞の記事データベースを契約し、明治時代の記事も閲覧できるオプションをつけていれば、漱石作品が連載された『朝日新聞』紙面が見られる。もしあなたが大学生なら、大学図書館がこのオプションをつけ、館内端末以外にも自宅やスマートフォンからのリモートアクセスを許可している可能性がある。大学図書館のHPをよく見てみよう。公共図書館の場合は、明治期の記事を見られるところは少ないかもしれない。なお、他に当時の掲載紙面/誌面で漱石作品を読む方法としては、ゆまに書房から刊行されている『漱石復刻全集』シリーズが頼りになる。

『文学論』を研究する――応用編

少々寄り道が長くなったが、ようやく準備は整った。さまざまなデータベースを併用して、『文学論』(大倉書店、1907;岩波文庫、上下巻、2007、Kindle版あり)とその講義について調べてみよう。

まずはウェブ版「夏目漱石デジタル文学館」で『文学論』の原稿を見る。原稿は二冊に分けて製本してあり、それぞれ「『文学論』第一冊」(資料番号110/2798-1)、「『文学論』第二冊」(資料番号110/2798-2)という名前で登録されている。まずは第一冊を開いてみてほしい。黒のペン字が教え子中川芳太郎の字で、欄外の筆文字は印刷所の職人達の仕事の痕跡だ[10]。ページをめくると(右側のページ送りボタンをクリック)、赤インクで修正の加筆があるが、これが漱石の字である。しばらくページをめくってみても、訂正が少ない。第二冊に移ろう。ビューアを開いてから、左下の頁数をクリックすると、ジャンプしたい頁数の指定ができるので、「145」と入力してエンターキーを押す。ハエの頭ほどの小さな赤字がマス目を無視して原稿用紙をびっしりと埋め尽くしている。『文学論』第四編第六章の「仮対法」の原稿だ。この先ずっとこんな調子で、無事な黒字は英文学の引用文だけという有様だ。続く第五編に至っては完全な差し替え、新しい紙に漱石が赤インクで原稿を書き下ろすことになった。

そのため要らなくなったボツ原稿が、同じくウェブ版「夏目漱石デジタル文学館」で見ることができる「『文学論』第五編(他筆)」(資料番号110/8331)だ。しかも『文学論』の中川による序文によれば、後半を書き直し終わった漱石は、『文学論』冒頭にさかのぼって修正したいと考えたという(しかしすでに印刷が始まってしまっていて修正はできなかった)。今残されて、データベースで見られる『文学論』の原稿は、本当ならもっと真っ赤に染まっていたかもしれなかったのだ(服部徹也2019:第八章)。

漱石に高く評価された優等生で、『文学論』の原稿作成を任された中川芳太郎。それなのに漱石先生の手をここまで煩わせてしまった。中川が青くなったのも無理はない。校正まで任されていたのに、初版本には膨大な誤植があった。漱石は初版1000部を庭で焼きたいと漏らし、『東京朝日新聞』紙上で印刷所を批判したほどだ。小宮豊隆が作った正誤表は530カ所以上にわたった(中川の謝罪文まで載っている[図4])。気に病んだ中川はその後漱石宅に寄りつかなくなってしまったという。

図 4 『文学論』正誤表(1907)

ちなみに先ほど「145」と入力して見た原稿のページは、『マクベス』第2幕第3場1-25行、凄惨な殺人現場にまだ気付いていない門衛のセリフを論じた箇所である。字面だけ見ればユーモラスなセリフだが、『マクベス』全体が恐怖に貫かれているので、このセリフに接すると滑稽だとかその逆だとか解釈をめぐらせる暇もなく、ただ凄惨で腥〔なまぐさ〕い、恐ろしいと感じざるをえないのだ、という。こうした読者・観客の心理的反応をベースにした『マクベス』理解は、『文学論』の重要なポイントだ。

前回の記事で触れたとおり、1903年12月1日に漱石は『マクベス』講義では「マクベス中に現はれし幽霊に関する議論評講」について述べた。すなわち、科学全盛の時代にあってなお、幽霊を正当な文学的題材として扱いうること、その際、芸術には固有のリアリティの基準があることを説いた。実は、その直前にあたる1903年11月頃、並行して行なっていた「文学論」講義の方でも、ほとんど同じ趣旨で『マクベス』について述べていた。学生の受講ノートをたよりに見ていこう(『文学論』では第一編第三章にあたる)。

なぜ進歩した現代において、ロマン主義者は好んで「超自然的」なものを文学の題材にするのか。それは読者に誤った現実認識を植え付けたいわけではない。「strong emotionを読者に起さしめんが為のみ。一時の感興に由〔よっ〕て読者の注意を引かんとする為のみ」(金子健二受講ノート)。要するに、「読者をhypnotise〔催眠〕せんとするに外〔ほか〕ならず」(森巻吉受講ノート)。

どういう意味だろうか。もう少し続きを見ていく。漱石はR・G・モールトンという学者のシェイクスピア論を参照する。モールトンの説によれば、『ハムレット』の幽霊や『マクベス』の魔女などは聴衆に未来を告げることで興味を喚起し、劇を活き活きとさせる。つまり幽霊は文字通り作中人物に話しかけているというよりは、観客に向けて情報提供をしているという。漱石はそのようにモールトンの説をまとめて妥当性を認めつつ、未来を告げられなくても劇に夢中になることだってあるではないかと反論する。

むしろ漱石が強調したいのは、人ならざる者の言葉どおりに運命が推移していくことを目の当たりにした観客がぞっとすること、その恐怖に引き込まれるようにして、作品世界にのめり込んでいくことの方である。ロマン主義者は幽霊の実在を主張したいわけではない。しかし観客・読者は劇を「怖い」とか「面白い」とか思う間だけ、「幽霊などいない」、それどころか「マクベスなど実在しない」といった現実認識をカーテンの向こうに隠しておくことができる。作者が読者を魔法にかけるのではない。作者と読者の共同作業によって、「催眠」のような状態になるのだ(漱石が翻訳した「催眠術」[『哲学会雑誌』1892・5][11]は、催眠状態というものは被術者が信じること、想像することさえできれば、指示の伝達手段はなんでもよく、施術者がいなくても起こるのだとはっきり述べている)。

ちなみにこのモールトンの本は、ウェブで原文が読める。漱石が買っていた本の多くは、GoogleやHathiTrust(ハーティ・トラスト)による図書館蔵書のデジタル化事業のおかげでウェブ公開されているのだ。私のような研究をする場合、一昔前なら原文を確かめるために海外の図書館を訪れる必要があっただろう。逆にいえば、家にいても果てしない広さをもった図書館にいるのと同じことなのである。

R. G. Moulton, The Moral System of Shakespeare : A Popular Illustration of Fiction as the Experimental Side of Philosophy, New York: Macmillan, 1903.

https://archive.org/details/moralsystemshake00mouluoft/page/n7/mode/2up

同書の扉とその裏に書いてあるとおり、初版は1903年5月、ニューヨークで刊行された。漱石がいつこの本を購入したかも調べてみよう。前回書いたとおり漱石の旧蔵書や自筆資料の多くは東北大学附属図書館漱石文庫に所蔵されている。「東北大学デジタルコレクション」で同書を検索してみると、1903年版を所蔵していたことがわかる。

「東北大学デジタルコレクション」検索結果

https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000398tuldc_2100000402

「書き入れアリ・傍線アリ」という注記がないので望み薄だが、マイクロフィルムを閲覧させてもらえば、漱石が何か書き込みをしていないかを確認することもできる。こうした旧蔵書のデータ以外に、自筆資料など一部はPDFで画像が公開されている。「蔵書目録」はその一つだ。

「蔵書目録」

https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000398tuldc_2300000713

目録には通し番号が振ってある。572番に同書が記載されており、3円50銭で1903年10月11日に購入したとわかる。つまり、刊行から半年も経たないうちに取り寄せ、入手して1、2ヵ月のうちに授業で取り上げたというわけだ。漱石というと留学中の勉学ばかりが強調されがちだが、帰国後も授業の傍ら海外の最新の研究に目を通し、授業で活かしていた[12]。そうした積み重ねに注目することを抜きにして、『文学論』の改稿は理解できない。

図書館・文学館のありがたみ

今回紹介したようなウェブによる調査は欠かせないものになりつつあるが、やはり足を運んで行なう調査も重要である。私が漱石の受講ノート調査をしている間、もっとも足繁く通ったのは横浜の港の見える丘公園内にある神奈川近代文学館であった。閲覧室には「夏目漱石ライブラリー」として関連書籍が揃っている。貴重資料の現物は資料劣化を防ぐ必要があるため、見物目的なら展示会を待つべきだが、「調査研究を目的としている場合」に限り所定の手続きを取って閲覧させてもらえる。まず気軽に資料に触れてみたいなら、閲覧室内端末の「夏目漱石デジタル文学館」にトライしてみよう。ウェブ版よりも画質がよく、扱いやすく、見られる資料にも違いがある。ついでに展示室で文学展も観るのもいい(本稿執筆現在、臨時休館中)。

その頃私が解読していた資料は、学生中川芳太郎が書いたとみられる漱石講義の受講ノートや、同じく中川による「『文学論』第五編(他筆)」だった。館内の閲覧端末を睨みながら、解読結果を自分のノートパソコンにひたすら打ち込むと日が暮れていった。

港の見える丘公園には美しいバラ園があるが、休日や仕事終わりにバラ園を一周してから文学館に行き、閉館まで翻刻し続け、夕暮れ時にもう一度バラを見て帰った。昼食の時間を惜しみ、入館前に食べ物をお腹に詰め込んで、一日中解読作業に明け暮れたこともある。春のバラのシーズンが終わると、バラ園は少しさみしくなるのだが、公園にはかえって人だかりがして、カップルや家族づれで賑わう。

泊まりがけで集中的に調査を行なっていたある日、ノートパソコンのACアダプタから白煙が上って充電ができなくなってしまった。ちょうどその日、花火大会が港の見える丘公園から見える日だったのをいいことに、妻に予備のノートパソコン一式を持ってきてもらい、一緒に花火を見て、中華料理を食べた。とぼとぼと一人で安ホテルに戻り、翌日作業を再開した。

「こんなに時間をかけて学生の受講ノートを解読することに、何か意味があるんだろうか」と自信をなくしていくうちに、秋のバラのシーズンが始まった。もっと殺風景なところに文学館があったら、くじけてしまっていたかもしれない。

こうした研究の旅に出る資格は、大学に属する研究者に限られていない。いずれすべてが落ち着いたら、お近くの図書館や文学館に足を運んでみてほしい。文化施設の価値が、来場者数や利用者数によって計られてしまう時代にあって、来館や閲覧自体が一つの応援になるかもしれない。さらに、日本各地に所蔵される文学資料には、まだまだ研究の進んでいないものがたくさんある(漱石についてすら、そうだったのだから)。発表媒体が学術論文であれ、ブログや同人誌であれ、「調査研究」はひとしく尊重されるべきものだ。

図書館と文学館のありがたみを、失った今、あらためて実感する。そして二度と失いたくないと思っている。

参考文献

キース・ヴィンセント「正岡子規と病の意味――卯の花の散るまで鳴くか子規」(河口和也訳、『批評空間』Ⅱ期8号、太田出版、1996・1)

小森陽一『子規と漱石――友情が育んだ写実の近代』(集英社新書、2016、Kindle版あり)

金子健二・金子三郎(編)『記録 東京帝大一学生の聴講ノート』(リーブ企画、2002)

服部徹也『はじまりの漱石――『文学論』と初期創作の生成』(新曜社、2019)

福田真人「鴎外文学と肺病――結核の比較文化史」(『言語文化論集』12・2、名古屋大学総合言語センター、1991・3)http://doi.org/10.18999/stulc.12.2.81 →のちに福田真人『結核の文化史――近代日本における病のイメージ』(名古屋大学出版会、1995)へ収録。

森巻吉(筆記)・夏目漱石『General Conception of Literature』(受講ノート、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 駒場博物館 第一高等学校旧蔵資料)

注

[1] 「倫敦消息」は漱石作品のアンソロジー『色鳥』(新潮社、1915)に収録されたが、その際改稿が行なわれている。安藤文人「漱石はなぜ「倫敦消息」を書き直したのか」(『早稲田大学総合人文科学研究センター研究誌』2014・10、ウェブ公開あり)に詳しい。

http://hdl.handle.net/2065/44505

またこの収録の際の原稿については、川島幸希『直筆の漱石――発掘された文豪のお宝』(新潮選書、2019)第一章に詳しい。『直筆の漱石』についての書評は以下を参照。

「週刊読書人ウェブ」

https://dokushojin.com/article.html?i=6725

[2] より詳しいあらすじは、神立春樹「徳富蘆花『不如帰』における時代描写」(『岡山大学経済学会雑誌』1991・6、ウェブ公開あり)第二節に引用された大塚豊子による「この作品のあらまし」を参照。

http://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/41834

[3] 『草枕』のあらすじは服部徹也「夏目漱石と春陽堂(2)身投げした私を画にかいてください ──春陽堂念願の漱石作品『草枕』」(春陽堂書店ウェブサイト)を参照。https://www.shunyodo.co.jp/blog/2020/02/souseki_to_shunyodo_02/

[4] 『不如帰』と『金色夜叉』は新派劇にもなり人気を博した。文学史に名を残すことに成功したこれらの流行作品の背後には、忘れ去られたベストセラーが多くある。そのあたりの消息は小谷野敦『忘れられたベストセラー作家』(イーストプレス、2018、Kindle版あり)が概観している。

[5] お住いの自治体のどの図書館でこのシステムを利用できるかは、以下のリストから探すことができる。

国立国会図書館デジタルコレクション 図書館向けデジタル化資料送信サービス参加館一覧

https://dl.ndl.go.jp/ja/soshin_librarylist.html

[6] 原注:無自覚とは、活動性の病変があり、治療が必要でありながら、それに気付いていない場合を言う。重症患者、シューブ(schub急激な悪化)を起こした時、胸膜炎(肋膜炎)を併発した時以外は、症状が無いかあるいは少ないため、結核を発病していても気付かないことが多い。昭和四十八年の調査でも、活動性肺結核患者の六六%、感染性肺結核患者の五六%が無自覚であった。

開放結核患者は、開放性患者、感染性患者で、排菌陽性患者の意味。排菌陰性が十二ヵ月以上続いている時は、たとえ空洞があっても非感染性としてよい。(『結核豆事典』三六、一二九頁。)

[7] 日本におけるエイズ・パニックについては、新ヶ江章友『日本の「ゲイ」とエイズ――コミュニティ・国家・アイデンティティ』(青弓社、2013)を参照。筆者も、日本文学との関係で参考になる文献を紹介する短いコラムを書いたことがある。服部徹也「日本におけるエイズ文学」(坪井秀人編『戦後日本文化再考』三人社、2019)。また、現今の状況と関係づけながらエイズ文学について考えるエッセイを、クリス・ローウィーが『現代思想』(青土社、2020・5)に掲載予定である。草稿を読ませてくれたローウィー氏に感謝する。

[8] 正岡子規「啼血始末」(1989・9)。

https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/978844/76?tocOpened=1

[9] この掛軸(通称「あづま菊」)の現物は現在岩波書店が所蔵しており、Twitterで写真を紹介したこともある。https://twitter.com/search?q=from%3Aiwanamisoseki%20%E5%AD%90%E8%A6%8F&src=typed_query&f=image

漱石・子規の往復書簡は和田茂樹(編)『漱石・子規往復書簡集』(岩波文庫、2002、Kindle版あり)でまとめて読める。

[10] 当時の印刷所の仕事の実態については、山下浩『本文の生態学――漱石・鴎外・芥川』(日本エディタースクール出版部、1993、著者HPでPDF公開あり)参照。

[11] 訳文は「催眠術」(『定本 漱石全集』第13巻、岩波書店、2018)。漱石が訳さなかった後半部分は藤尾健剛「夏目漱石訳「催眠術」の未訳部分の原文と翻訳」(『大東文化大学紀要 人文科学』57、2019)を参照。

原文はErnest Hart, HYPNOTISM AND HUMBUG, The Nineteenth Century, Vol. 31, No. 179, London: Sampson Low, Marston & Company, 1892-01, 24-37. ウェブ公開あり。

https://play.google.com/books/reader?id=EzAAAAAAYAAJ&hl=ja&pg=GBS.PA24

[12] 岡三郎『夏目漱石研究 第1巻 意識と材源』(国文社、1981)は、漱石が東大の蔵書に書き込みをしながら研究していた実例を発見して紹介している。