第1回 芥川は夏目先生の講義を受けたか

夏目さんの文学論や文学評論をよむたびに当時の聴講生を羨まずにはゐられない。

(1914年12月21日、井川恭宛 芥川龍之介書簡)

1914年、当時22歳の芥川龍之介は親友への書簡にそう記した。漱石の自宅へ毎週門下生が集う「木曜会」に、芥川が初めて参加する日の約1年前のことだ。東京帝国大学文科大学英文学科講師、夏目金之助(漱石)が行った講義にもとづく『文学論』(大倉書店、1907)と『文学評論』(春陽堂、1909)に、すでに相当親しんでいたことがわかる。漱石が去ったあとの英文学科に通っている芥川は、現教師陣への不満を漏らすとともに、漱石の講義に憧れた。

いったい、漱石の講義はどんなものだったのだろうか。その講義は、同時期に小説家としての夏目漱石が誕生することと、どのように関わっているのだろうか。私もまた『文学論』や『文学評論』を読み、漱石の講義を追体験してみたいと思った。それらの著作の元となった講義の受講ノートが残っていることを知った私は、日本中に散らばる受講ノートを解読していく研究に足を踏み入れた。その成果の一端をようやく最近、『はじまりの漱石――『文学論』と初期創作の生成』という本にまとめることができた。

この連載では、私の受講ノートとの出会いと格闘を振り返りながら、そこから見えてきた漱石と漱石の教え子たち――そこには今日忘れられつつある人たちも含まれるし、漱石の退職直前に講義を受けていた志賀直哉や、漱石の講義を受けることができなかった芥川龍之介たちもふくめる――について綴ってみたい。もし興味を持っていただけたなら、『はじまりの漱石』も手に取っていただけると嬉しい。

漱石講義の「読者」、芥川龍之介

連載第一回は、漱石の講義のもっとも批評的な読者の一人として、芥川に注目してみよう。なぜそんな話から始めるのか。しばしば、「漱石の『文学論』はろくに読まれていなかった失敗作だ」という人がいる。そうした考え方に対抗して、もっとも強力な読者の一人にまずはご登場いただこうというわけだ。もう一つの理由は、『文学論』などの講義をもとにした書物と、実際の講義の内実が異なることについて述べる前に、書物を通して漱石の講義に触れた「読者」である芥川に触れておきたいということもある。

漱石の作品に親しんでいる人でも、『文学論』を敬遠する人は多い。しかし、大正時代の大学生の間では、難しめだけれども重要な文献と考えられていたらしい。柳田泉の回想によれば、大正期に厨川白村『近代文学十講』(大日本図書、1912)が文学を学ぶための参考文献として大学生のあいだで幅広い支持を得ていたのだが、「あれ以上となると夏目さんの「文学論」を読んだものです。これは、半分わからなくてもみな読んだふりをした」という*[1]。柳田は芥川より二歳だけ年上だ。つまり、冒頭に引用した芥川書簡は、当時の知的ムードのさなかにあった。とはいえ、芥川は読んだふりどころか、非常に真剣に読み込んでいたと思われる。

芥川龍之介は「鼻」(第四次『新思潮』1916・2)を漱石に激賞されて文壇デビューした。同作と漱石『文学論』との関係を考察する研究もあるほどだ(小澤純:2013)。遺言状に「僕は夏目先生を愛するが故に先生と出版書肆を同じうせんことを希望す」と記すにいたるまで、「夏目先生の弟子*[2]」を自任した芥川。しかし彼は、じつは漱石の講義を受けていなかった。しかし芥川ほど、篤実な漱石の「教え子」もまた他にない。

大学生のころ『文学論』『文学評論』を読み込んだ芥川は、のちに自分が行なう講義のなかで、漱石の『文学論』にもとづいた議論を展開していったのだ。たとえば、1923年8月、芥川は山梨で「高原夏期大学」というセミナーの講師を務めたが、この講義のためのメモ「山梨夏期大学」(『芥川龍之介全集』23、岩波書店、1998)には、「Künstlichのinhalt〔芸術的な内容〕を持つものとは、或ideaとそのideaに附随する情緒とを兼有するもの=認識的要素と情緒的要素と=F+fなり」などとある。これは早くから指摘されているとおり、漱石『文学論』の冒頭の有名な公式を応用したものだ。

凡そ文学的内容の形式は(F+f)なることを要す。Fは焦点的印象又は観念を意味し、fはこれに附着する情緒を意味す。されば上述の公式は印象又は観念の二方面即ち認識的要素(F)と情緒的要素(f)との結合を示したるものと云い得べし。

(夏目漱石『文学論』)

いまこの文の意味について深入りすることは避ける。ここでは、漱石の講義を受けられなかった芥川が、書物を通して漱石の講義に触れ、応用するに至ったということが肝心だ。芥川の漱石講義への関心はさらに続くが、その前に漱石の講義の全体像と、書籍との対応関係をまとめておきたい。じつは『文学論』と『文学評論』は、漱石が大学で行なった講義のうち、半分未満をカバーしているにすぎないのだ。

漱石の講義とその書籍化

漱石が東大の教壇に初めて立つのは1903年4月。といっても、当時の東京帝国大学の学年暦は9月始まり7月終わりなので、4月というのは年度途中のスタートである。「文学論」講義(General Conception of Literature)という概論講義が週に3時間、文学作品を注釈しながら読み解いていく講読講義が週に3時間という割当てだ。「文学論」講義は第一部「形式論」と題した。講読のほうはジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』をテキストにした。いずれも一ヵ月あまりで終わった。試験期間や卒業論文審査のため、年度末の講義は早めに切り上げるのが通例だったようだ。

この二つの授業は、いずれも不評であった。前任者小泉八雲を深く敬愛する学生たちは、当初、漱石の授業を欠席したり、頬杖をついてノートを取らなかったりしたらしい。自身ものちに英文学者となった金子健二は、当時の日記をベースにした回想録『人間漱石』(初版:いちろ社、1948、増補版:協同出版、1956)で、次のように振り返っている。八雲は立派な芸術は理屈ぬきに「直覚的に鑑賞すべき」とし、テニスンの詩などを取り上げて支持を集めていた。それに比べて、漱石は文学に冷たいメスを振るって解剖(分析)しているように受け止められていた。あげく、「夏目金之助とかいふ『ホトトギス』寄稿の田舎高等学校教授あがりの先生が、高等学校あたりで用ひられてゐる女の小説家の作をテキストに使用するといふのだから、われわれを馬鹿にしてゐると憤つたのも当然だ」とまで金子は回想する(『人間漱石』、p.53)。

1903年9月から年度が改まる。概論講義のほうは、「文学論」講義の第二部「内容論」に移って1905年6月まで二年間続き、その後「18世紀文学」講義を1905年9月から退職する1907年3月まで一年間余り行なう。一方、1903年9月以降の講読講義ではシェイクスピア作品を次々と取り上げていく。折しも川上音二郎一座がシェイクスピアもので一世を風靡し、学生のあいだにシェイクスピア・ブームが巻き起こる。講読講義に立ち見が出るようになったほどだ。1905年1月の「吾輩は猫である」(『ホトトギス』)以来、小説家夏目漱石としての名声は高まっていき、小説の愛読者として講義を受ける世代さえ現れた。たとえば、漱石の在職最後の年度に講義を受講した志賀直哉たち白樺派の世代だ。そして漱石が去ったあとの大学で学び、『文学論』『文学評論』という書物を通して漱石の講義に触れたのが、芥川の世代ということになる。以上が漱石の帝大講義の全体像だ。

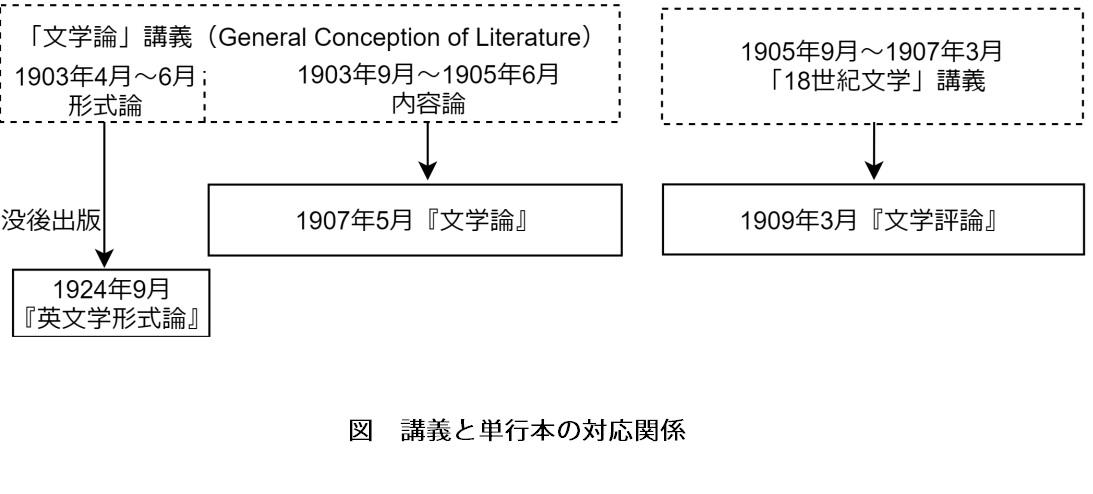

次に、上記の講義と書物との対応関係を確認しよう。『文学論』は「文学論」講義の第二部「内容論」に相当する。つまり、二部からなる講義全体の名前が、第二部だけを出版した本のタイトルに用いられたのだ。『文学評論』は「18世紀文学」講義に対応する。「文学論」講義の第一部「形式論」は漱石の生前に刊行されず、没後に元教え子たちが受講ノートをもとにして刊行した『英文学形式論』(皆川編、岩波書店、1924)まで日の目をみることがなかった。これらの対応関係を図式化すると、こうなる(図)。

未完の「形式論」講義

もともと二部構成になっていたのだから、「形式論」講義を抜きにしては漱石の「文学論」講義全体の構想には迫れないはずだ。しかし、この「形式論」講義について漱石は、『文学論』の序文でも、自身の学問の「失敗の亡骸」と『文学論』を評した講演「私の個人主義」でも、全く言及していない。一体なぜなのか。それは、受講生のノートをもとに編まれた『英文学形式論』を通読してみるとわかる。「形式論」講義は漱石にとって不本意なものであった。

「形式論」講義の冒頭で漱石は、1.意義を伝える語の配列、2.音の結合を生ずる語の配列、3.文字形状の結合を生ずる語の配列という三つの観点から、文学の「形式」を解き明かすことを予告していた。しかし、漱石は1.意義を伝える語の配列について述べたあと、ほんの少しだけ2.音の結合を生ずる語の配列にふれて「形式論」講義の終了を宣言した。年度の切り替わりを機に、予告していた講義計画を途中で放棄してしまったのである。『英文学形式論』が唐突に終わるアンバランスな本であるのは、そのためだ。

こうした漱石の苦い経験を知っていたのだろう。『英文学形式論』の「はしがき」で皆川は、漱石が「形式論」講義の読み上げ原稿を意図的に破棄した可能性に触れ、「さる場合には此抄録の発表は故先生の意志に背いた行動ともなる」と「火刑に逢ふべき程の罪科」を想定しつつも、単なる紛失であろうと自分に言い聞かせている。とはいえ、このはしがきからは、『英文学形式論』出版を小宮豊隆、野上豊一郎、安倍能成という「漱石山脈」の重鎮がサポートしたこともわかる。同書は刊行から約一年後、いわゆる第三次『漱石全集』の別冊(1925年7月)に収録された。この『英文学形式論』を熱心に読み解いたのが芥川だった。

漱石の理論を発展させようとする「夏目先生の弟子」

前述の高原夏期大学(1923年8月)で芥川は、文学の「内容」については漱石の説に基づいていたものの、「形式」については異なっていた。『英文学形式論』刊行(1924年9月)前だから当然、漱石の「形式論」講義は公表されていなかった。芥川は『英文学形式論』を読み、さっそく評論「文芸一般論」に応用している(千田実:2009)。曰く、「文芸は前に述べた通り(一)言語の意味と(二)言語の音と(三)文字の形との三要素により、生命を伝へる芸術であります。(略)今第三の要素――即ち文字の形だけは主として支那の文芸に限られてゐるものでありますから」(「二 内容と形式」『文芸講座』1924・11)云々。いち早く漱石の「形式論」講義の視点を取り入れながら、その「続き」を考えようとしていたのかもしれない。

ところで、今日私達は、芥川が入手できなかった様々な資料にアクセスして漱石の講義を調査することができる。学生たちの受講ノートはもちろん、漱石が残した膨大な研究メモも公刊された。たとえばそうしたメモから、中断した「形式論」講義がどんな構想に基づいていたのかを知ることもできる。どうやら漱石は、「音の結合」や「文字形状の結合」という形式的観点から、東洋文学と西洋文学のいずれをも視野に収められる理論を作り出そうとしていたらしいのだ。たとえば、西洋文学、とりわけ詩の韻律はリズムや反復によって音楽的に構成されていく。これに比べて、東洋文学は音の楽しみが少ないと漱石は考えた。反対に、東洋文学は漢字を用いるから、さまざまな文字形状が並んでいくことで独特の視覚的リズムが形成されていく。これに比べて、アルファベットで書かれる文学は変化に乏しい。漱石が残した膨大なメモのなかには、こうした考察が記されていた。

このように「形式論」講義の構想を掘り起こしていったとき、漱石の「文学論」講義全体はどう理解できるのか。それは『はじまりの漱石』第三章「「形式論」講義にみる文学理論の構想――「自己本位」の原点」で詳しく論じたとおりだ。

次回は、日本各地にどんな資料が散らばっているのか、それを手がかりに漱石の講義がどこまで「復元」できるのかを述べることとする。

参考文献

小澤純(2013)「「鼻」を《傍観》する : 夏目漱石『文学論』を視座にして」(『芥川龍之介研究』7, 16-26)

千田実(2008)「芥川龍之介の内容形式論――「文芸一般論」を中心として」(『文学研究論集』30, 311-321)

橋川俊樹(2013)「小川三四郎が〈英文学者〉となる未来――ジョン・ロレンスの学統と「助教授B」千葉勉の航跡に照らして」(『共立国際研究 : 共立女子大学国際学部紀要』30, 125-144)

注