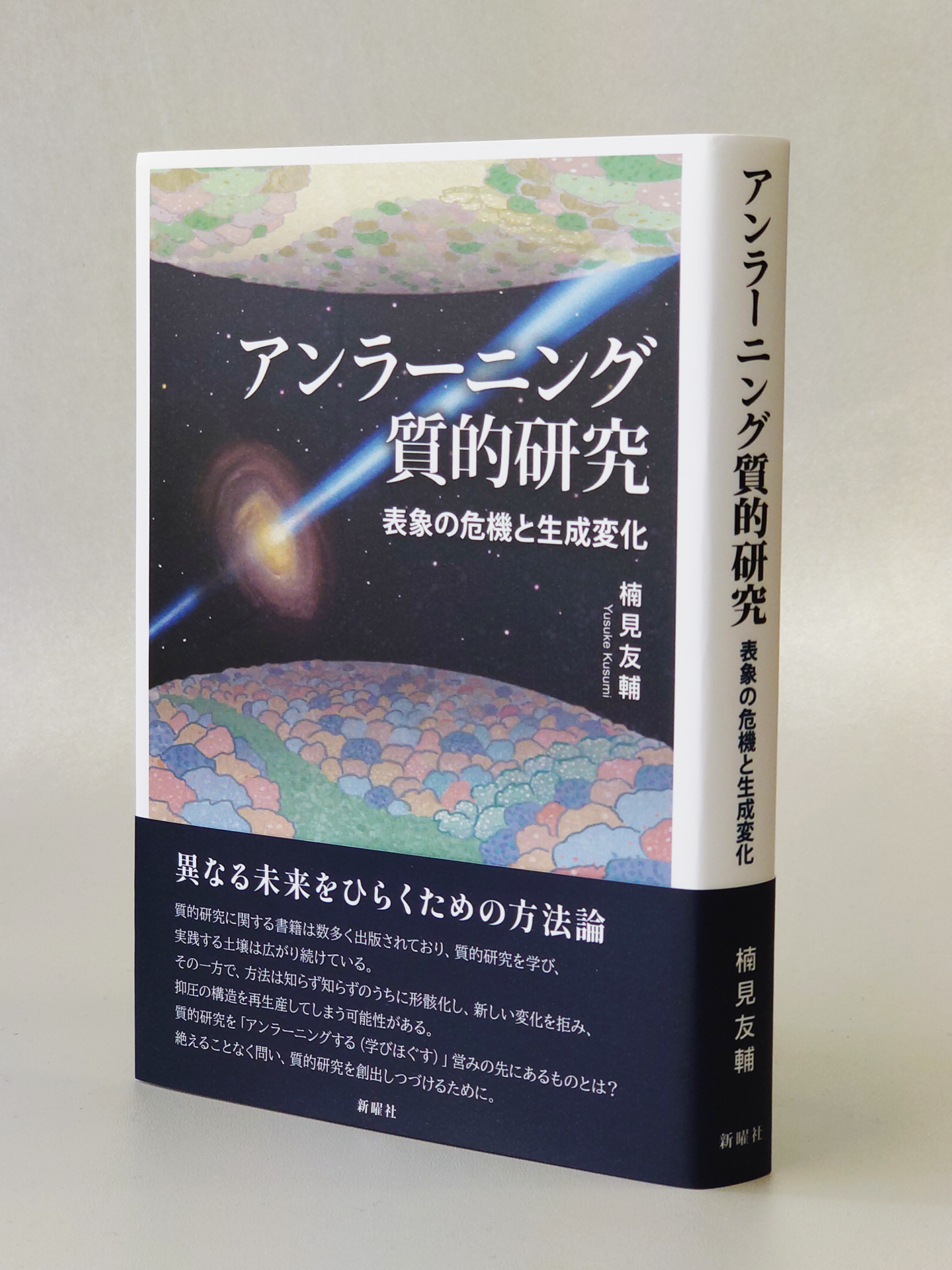

楠見友輔 著『アンラーニング質的研究――表象の危機と生成変化』(評:横山草介)

楠見友輔 著『アンラーニング質的研究――表象の危機と生成変化』

人の生きるすがたに「質的」に迫るという方法論が徐々に市民権を得はじめ、「質的」という旗印のもとに様々な方法や指標の整備が進むなか、著者はこの動向に警鐘を鳴らす。

定型のフォーマットに手元のデータを翻訳し、マニュアル化された方法に従って分析をすすめ、耳馴染みのよい概念や解釈枠組みを用いて、査読を通過するための加工を強く要請された人間理解や現象理解のテキストを量産する思考様式を「アンラーン(unlearn)」しなければならない。これが本書の一貫したメッセージであると私は読んでいる。

本書は、「アンラーニング」という概念についての簡単な解説と上に類する問題提起を記した第1章に続き、第2章と第3章においては「質的研究」の来し方と基本的な考え方とが「方法」「方法論」「思想」という3つの視点から総説されている。質的研究の「方法」という具体的な話題からはじまり、徐々に質的研究の「思想」をめぐる抽象度の高い話題につながっていく流れは、読み手の読みやすさへの配慮とみることもできるが、ここではむしろ質的研究のアンラーンの道程を辿るとするなら、「方法」のアンラーニングから「方法論」のアンラーニング、そして「思想」のアンラーニングへと進むのではないか、という著者の主張の一つとして読んだ方がよいだろう。第2章、第3章の内容は、質的研究の初学者に対しては質的研究の考え方を理解するための分かりやすい道案内になっており、質的研究に馴染みのある読者に対しては著者の質的研究への眼差しを垣間見させてくれるおもしろい読み物となっている。

つづく第4章は「質的研究の弱体化に抗う」というタイトルがつけられており、私はこの章を著者の思いがもっとも強く顕在化した章として読んだ。その理由もふくめ、第4章については後述させて頂くことにしたい。

第4章を経由し、第5章から先は「質的研究」を学びほぐした先に見えてくるものについての著者の果敢な探究の道程として読むことができる。ここから先は、読み手としてはどこか危なっかしい印象を抱くこともあるかもしれない。ただ、この危なっかしさは、重箱の隅を突くような批評の対象とするべきものではなく、探究とは本来このようなものである、という著者の果敢な挑戦を読み手に伝えるものとなっている。

もとより第5章から第7章は、質的研究者の自己批判のための諸章として書かれており、それぞれ(1)質的研究の対象、(2)質的研究者の倫理、(3)質的研究の表現、といったテーマを取り扱っている。いずれの章も、質的研究をめぐる表面的な解説に留まることなく、その背後に広がる、権力をめぐる問い、世界の複数性をめぐる問い、実践の再帰性をめぐる問い、といったメタレベルの難問に果敢に挑んでいく内容になっている。その意味で第5章から第7章は決して読み易くはない。読み手としてはこれらの諸章の正確な読解を目指すというよりは、著者の果敢な挑戦の背中に学ぶ、という姿勢で臨むのがよいかもしれない。

ただ、私なりに読者のための読解の補助線を用意するとするなら、第5章から第7章にかかる著者の主張の要点は、研究という実践のあり方について客観的なエビデンスに基づいた中立的実践から、関係的な倫理に基づいた批判的実践へと歩みを進めるべきである、という主張として理解することができる。そして第8章の内容は、この主張の質的研究における展開の具体例として「参加型アクションリサーチ」「オートエスノグラフィ」「アーツベースドリサーチ」の3つを取り上げ、(1)価値中立性からの離脱、(2)客観至上主義からの離脱、(3)アカデミックライティングからの離脱、という観点から質的研究の新たな展開の機運を捉えるものとなっている。

本書の末尾に置かれた第9章、第10章では、従来の質的研究の学びほぐしの先に展望される「ポスト質的研究」の思想上の特徴が、著者の見立てたいくつかの有望な理論とともに紹介される。著者の見立てる「ポスト質的研究」の思想上の特徴は、(1)人間中心主義からの離脱、(2)表象の不完全性と世界の複数性への気づき、(3)人間とモノとの対称的関係性に根差した主–客二元論の克服、の3つである。

第9章ではこうした思想上の特徴を代表するグラウンドセオリーとして、ブルーノ・ラトゥールによる「アクター–ネットワーク理論」、カレン・バラッドによる「エージェンシャル・リアリズム」の考え方が紹介される。そして、終章にあたる第10章では、生成変化し続ける運動として理解することのできるポスト質的研究の数々の試みとドゥルーズとガタリの哲学との親和性が論じられる。

これらの諸論に馴染みのある読者には、本書が書かれた時点において著者が眼差している質的研究の新たな展開の思想的なイメージを共有することができるだろう。ここに本書が書かれた時点において、と記したのは、著者が従来の質的研究の学びほぐしと新たな質的研究への挑戦を生成変化し続ける運動として捉えているからである。「ポスト質的研究」という言葉遣いは、ともすると従来の質的研究の試みを低く見積り、新たな質的研究の挑戦を高く見積もるようにも響く。著者の引用を借りればドゥルーズとガタリが「否定的な差異化」と呼んだ実践に与することになる。だが、著者の主張の要点は、学術研究に「AよりもB」といった序列や上下関係をつける実践にあるのではなく――むしろ、著者はこうした態度を強く批判している――、さまざまな研究が互いに触発し合いながら、新たな探究に向かって生成変化していくような肥沃な探究の土壌をつくりあげることにある。

そして、こうした新たな探究を育む肥沃な土壌を侵食するのが、第4章において著者が批判の矛先を向ける「監査文化」の全域化である。「監査文化」とは、一律の測定や審査を可能にする基準や指標を設定し、そうした基準や指標に基づいてものごとの優劣や良し悪しの評定を行う思考様式や社会実践を指す。こうした思考様式や社会実践は、自らの基準や指標に適合するもののみを優位に位置づけ、自らの基準や指標の外側にあるものについては無関心を決め込んだり、劣位に位置づけることによって疎外し、やがては排除する仕組みを生み出す。学術研究の実践にこうした仕組みが持ち込まれるならば、研究という実践は「監査文化」という監視型権力のもとに多様性を剥奪され、基準や指標に飼い慣らされた実践に凋落する。おりしも、質的研究の展開をめぐる議論においても、公平な審査や評定を可能とする共通の基準や指標を求める機運が高まっている。こうした取り組みは、一方においては質的研究の拡大、拡張という点において意義を持つ。だが、他方においては質的研究の監査文化への参入をも意味する。

質的研究の価値を測定、評価するための共通の「基準」や「指標」の作成と活用が「監査文化」という監視型権力への質的研究者の参入と従属を助長するものとして機能するならば、かつての質的研究の持ち味であった「質へのこだわり」に根差した実証主義や客観主義への抵抗力は弱化する。そもそも「監査文化」の全域化が進行すれば、学術研究に序列をつけることなく、さまざまな研究が互いに触発し合いながら、新たな探究に向かって生成変化していくような研究の土壌をつくりあげるという著者の主張は、その出発点で躓くことになる。もちろん、それは著者にとっても、質的研究者の未来にとっても望ましい方向ではない。そうした意味で、私は「監査文化への抵抗」という主題を扱った第4章に強い共感を覚えるとともに、著者の思いがもっとも強く顕在化した箇所としてこの章を読んだ。

監査文化への抵抗というメッセージは第4章にとどまらず、本書の「結び」において、そして「エピローグ」においても繰り返し発せられる。本書を手に取られた方は著者の「エピローグ」から読まれるとよいかもしれない。本書の執筆に込めた著者の思いを汲みとった上で本書を楽しむことができるだろう。